土木学会関西支部認定土木遺産

土木学会関西支部認定土木遺産は、関西地区の歴史的土木構造物の保存・保護,土木技術の社会へのアピール等を目的として,土木学会関西支部(以下「支部」という。)が独自に認定する制度です。

対象施設は交通(道路,鉄道,港湾,河川,航空,灯標),防災(治水,防潮,防風),農林水産業(灌漑,干拓,排水,営林,漁港),エネルギー(発電,炭田,鉱山),衛生(上下水道),産業(工業用水,造船),軍事などの用途に供された広義の土木関連施設のうち支部が分掌する地区に現存するものとします。

なお、掲載の記事・写真の著作権は、管理者および公益社団法人土木学会関西支部に帰属します。

令和5(2023)年度

- 【受賞理由】

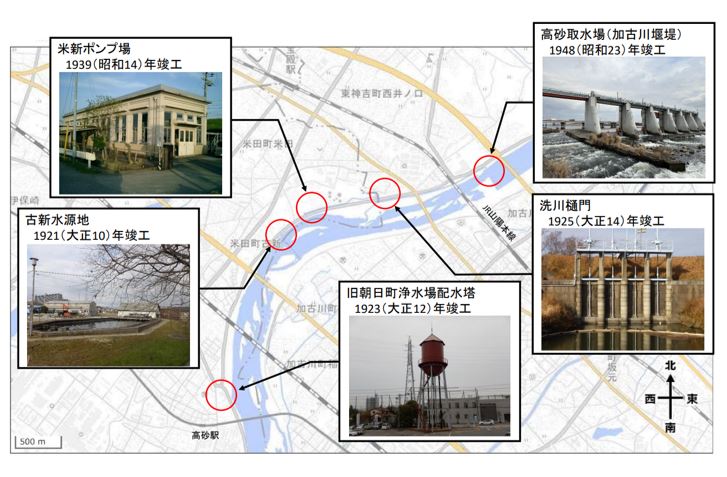

- 一級河川加古川の渇水時に工場取水口へ海水が逆流することや、井戸水に塩分が含まれる等の衛生上の問題に対応するため、古新水源地(取水施設)を整備し、日本初の工業用水道

事業が開始。 - 旧朝日町浄水場配水塔(わが国初期の鉄骨造配水塔)の建設により、県下5番目の早さで水道事業が開始。

- 洗川樋門の整備により、加古川から分流していた洗川を締め切り、平水量を通し、灌漑用水を確保。

- 米新ポンプ場の整備により県の水利統制案に対応し、灌漑用水に加えて水道用水と工業用水

道用水も取水。 - その後の水需要の増加と水質安定を図るため、高砂取水場(加古川堰堤)を整備。

- これらの施設群は、令和6年1月1日に通水100周年を迎えた水道事業・工業用水道事

業の創設期及び拡張初期に建設され、高砂市の発展を支え続けてきたことに加え、水源開発

に取り組んだ先人の努力を後世に伝える重要な構造物であり、竣工から100年近く経過

した現在でも稼働し続けている貴重な水道施設群である。

- 【竣工年及び所在地】

- 高砂取水場(加古川堰堤) 1947(昭和22)年 加古川市米田町船頭字奥野21-1地先

- 洗川樋門 1925(大正14)年 高砂市米田町米田新字加児島366地先

- 米新ポンプ場 1939(昭和14)年 高砂市米田町米田新83-1

- 古新水源地(取水施設) 1921(大正10)年 高砂市米田町古新18-1

- 旧朝日町浄水場配水塔 1923(大正12)年 高砂市高砂町朝日町1-2-1

- 【管理者】

- 高砂市上下水道事業管理者

【位置図及び写真】

令和2(2020)年度

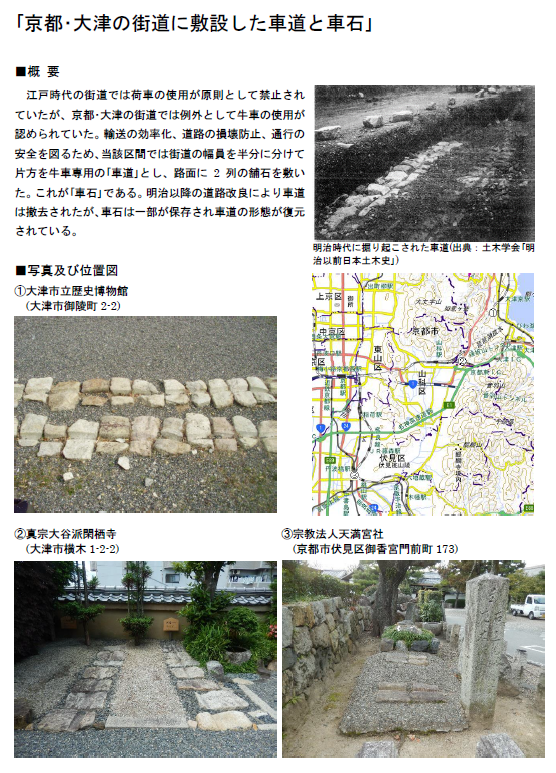

- 京都・大津の街道に敷設した車道と車石

- 【受賞理由】

- 一般に街道での荷車の使用が禁止されていた江戸時代にあって、大津~京都間の東海道と京都~伏見間の竹田街道・鳥羽街道では物資輸送量の多さから牛車の使用が許され、街道は車道と人馬道に区分されていた。車石は車道に連続的に敷設された舗石で、幅3尺の牛の歩径を挟んで2列に設置された。これにより、車輪が泥濘にとられることがなくなり、物資輸送は大いに効率化されたと考えられる。その後、牛車の使用の減退とともに、道路改修工事において車石は撤去され、擁壁や道路改修記念碑などに転用された。 また、残余の車石は沿道の多くの学校や寺社、公園、自治会館及び博物館に保存されているほか、周辺の民家や店舗に点在している。 地元では「車石・車道研究会」が中心になって車石の調査・研究を進め、車石の施工に関する資料の発見などの成果を収めているとともに、シンポジウムやフィールドワークを継続して市民への啓発を促している。また、このような取り組みをさらに強化して、地域の歴史や文化を知る市民運動へと発展させている。

- 【竣工年】

- 文化2(1805)年 [江戸時代後期]

- 【所在地(管理者)】

- (1) 大津市御陵町2-2(大津市立歴史博物館)

(2) 大津市横木1-2-2(真宗大谷派 閑栖寺)

(3) 京都市伏見区御香宮門前町173(宗教法人天満宮社)

(画像をクリックするとPDFでご覧いただけます)

土木学会関西支部

土木学会関西支部